セラミック多層基板って何?特長と選び方をやさしく解説

多層基板とは

多層基板とセラミック多層基板とは

多層基板とは、2層以上の導体層(配線)を絶縁層ではさんで積層した構造のプリント基板のことです。名前の通り「複数の層を重ねる=積層」しているため、「積層基板」とも呼ばれています。

電子回路の信号や電源ライン、GND(接地)などを上下の層に分けて配置することで、配線密度を高めつつ、ノイズや干渉も抑制できるというのが大きな特長です。

一般的には、FR-4やポリイミドなどの樹脂系多層基板がよく知られていますが、実は近年、注目を集めているのがセラミック材料を使った多層基板です。

セラミック多層基板は、アルミナなどの無機材料をベースに、配線層を積層して高温で一体焼結する方式。

「LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)」や「HTCC(High Temperature Co-fired Ceramic)」といった種類があり、耐熱性・耐薬品性・気密性・寸法安定性といった点で、樹脂系とは一線を画します。

特に、高温・高電圧・真空・薬品・プラズマなどの過酷な環境下で長期安定性が求められる用途では、セラミック多層基板が活躍の場を広げています。

センサーデバイス、医療・分析装置、パワーデバイス、宇宙・航空分野、さらには次世代農業など、「信頼性が最優先される現場」において欠かせない選択肢になりつつあります。

本ページでは、このセラミック多層基板にフォーカスを当てながら、その構造や種類、特長、さらにはニッコーが開発した「ハイセラフィーユ®」についても詳しくご紹介していきます。

セラミック多層基板とビルドアップ基板の違い

セラミック多層基板とビルドアップ基板の違いを下記の表にまとめました。

| 項目 | セラミック多層基板(LTCC・HTCC) | ビルドアップ基板(樹脂系) |

|---|---|---|

| 構造 | セラミックグリーンシートを積層・高温で一体焼結 | 樹脂基板の表面に配線層を段階的に形成(多段積層) |

| 素材 | アルミナなどのセラミック + タングステン・モリブデン・銀などの金属 | エポキシ樹脂(FR-4等)+ 銅配線 |

| 製造温度 | LTCC:約900℃ / HTCC:約1,600℃ | 約200℃前後(ラミネート・露光・エッチング) |

| 特長 | 高熱伝導性・高耐熱性・耐薬品性・高信頼性・気密性 | 微細配線対応・薄型・多機能実装が可能 |

| 主な用途 | 医療・分析装置、宇宙・航空、センサー、パワーデバイス、プラズマ応用など | スマホ、通信機器、ノートPC、民生用IoTデバイスなど |

| 信頼性 | 過酷環境下での長期安定動作が可能(高温・真空・薬品など) | 精密実装が可能だが、熱・薬品・気密性にはやや制限あり |

| コスト感 | 単価は高めだが、少量・高付加価値用途に向く | 量産時は低コストだが、設計複雑・層数が増えるとコスト急上昇することも |

とくに、プラズマや真空、薬品にさらされる環境や、再現性・長寿命が求められる装置・研究用途では、初期コストよりもトータルでの価値が重視され、セラミック基板の採用が進んでいます。

セラミック多層基板の特長

― 信頼性・耐環境性にすぐれた“頼れる1枚” ―

高密度・多機能化が進む中でも、「とにかく壊れない」「どんな環境でも長く安定して使える」ことが求められる分野は、確かに存在します。

セラミック多層基板(LTCC・HTCC)は、まさにそうした用途に対応するために発展してきた基板技術です。

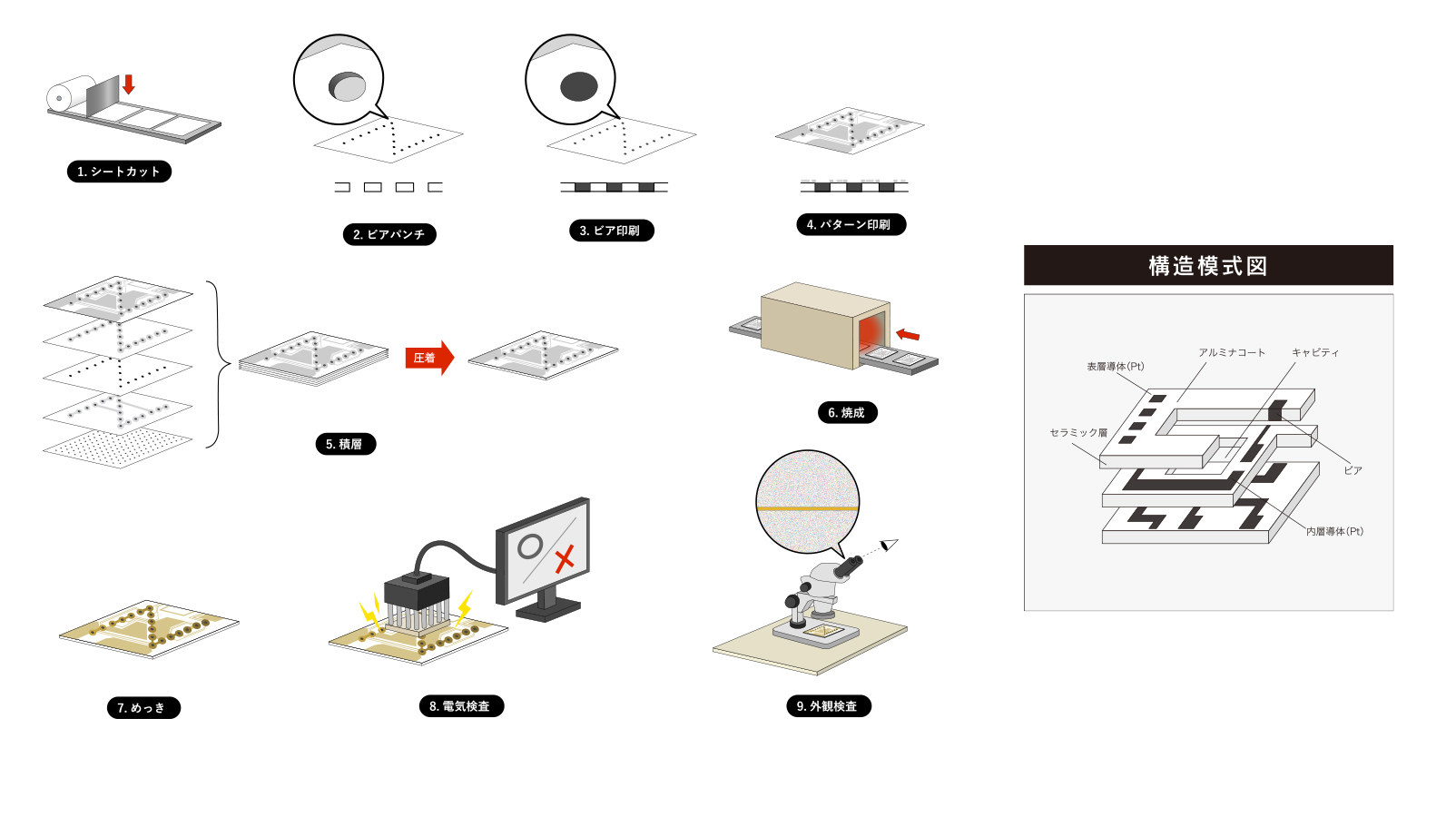

グリーンシートと呼ばれるセラミックの層に、電極・ビアなどの配線を形成し、積層・焼成によって一体化。材料そのものが持つ耐熱性・耐薬品性・寸法安定性をそのまま活かせる構造になっており、特に「信頼性が最優先」される現場で採用が進んでいます。

セラミック多層基板の特長を以下の表にまとめました 。

| 項目 | セラミック多層基板の特長 | |||

| 耐熱性 | HTCCは1000℃以上にも耐える。高温装置やパワーデバイスに最適。 | |||

| 耐薬品性 | 酸・アルカリにも強く、分析・医療などの薬品環境に対応。 | |||

| 気密性 | 真空環境や封止パッケージが必要な用途でも使用可能。 | |||

| 寸法安定 | 熱や湿度で寸法変化しにくく、高精度・長期使用に向く。 | |||

| 電気特性 | 高絶縁性・低誘電率によりノイズに強く、高周波や微弱信号にも安定対応。 | |||

| 導体材料 | HTCCはMo・Wにメタライズ(めっき加工)が一般的。ニッコー製「ハイセラフィーユ®」では白金(Pt)を使用。酸化しにくく、めっき不要。LTCCはAgやAg-Pdが主流で金メッキも可能。 | |||

| 環境耐性 | 高温・真空・薬品など、過酷環境でも長期間安定して使える。 | |||

| 用途例 | 医療、宇宙、プラズマ装置、センサー、パワーエレクトロニクスなど高信頼性が要求される分野。 | |||

このような特長があるので、以下のようなシーンで強みを活かせます。

【セラミックならではの強みを活かせるシーン】

- 医療・分析装置(クリーン環境や薬品との接触あり)

- 宇宙・航空・真空装置(気密性と寸法安定性が必須)

- 高温・高電圧環境(パワーエレクトロニクス分野)

- プラズマ応用(化学的にも物理的にも過酷な環境)

- センサーデバイス(微弱信号、高信頼性が求められる)

セラミック多層基板の作り方

セラミック多層基板のメリット・デメリット

セラミック多層基板のメリット・デメリットを下記の表にまとめました。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 耐熱性 | 高温環境でも動作可能(HTCCは約1,600℃焼結) | なし |

| 耐薬品性 | 酸・アルカリなどの薬品にも強く、腐食や劣化に強い | なし |

| 機械的強度 | 剛性が高く、割れにくく変形しにくい | 脆性材料であるため、衝撃に対して設計上の配慮が必要である |

| 気密性 | ガスや液体を通しにくく、真空用途にも適応可能 | なし |

| 信頼性 | 長期安定性に優れ、厳しい環境下でも動作可能 | 民生用途など、コスト重視の場面ではオーバースペックとなる |

| 微細化対応 | ビア径・配線幅は樹脂基板より大きめだが、立体構造で省スペース化に寄与 | 樹脂基板ほどの微細配線・高多層には不向き(用途により適材適所)になる |

| キャビティ構造 | LTCC・HTCCともに対応。センサー内蔵・熱設計に有利 | 製造プロセスの制約があるため、形状の自由度に限界がある場合もある |

| 材料選択肢 | 高信頼性金属(Pt・Ag・Ag-Pdなど)を選択可能 | 貴金属使用時は導体面積が多いと材料費が高くなる |

| 高周波特性 | 吸湿がほとんどないので安定 | なし |

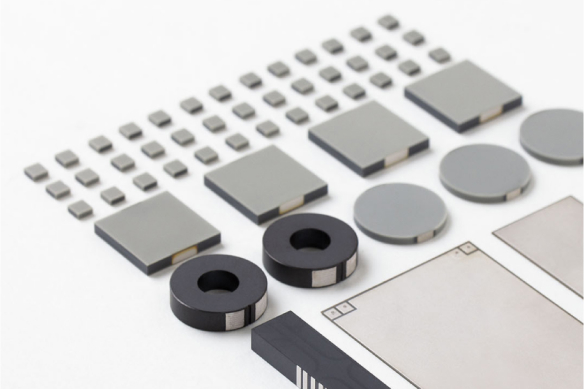

セラミック多層基板の種類

前のセクションで紹介したように、セラミック多層基板は高信頼性・耐環境性を実現できる強力な選択肢です。

セラミック多層基板には大きく分けてHTCC(High Temperature Co-fired Ceramic)とLTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)の2タイプがあります。

この2つは、使われる素材や焼成温度、電極材料の違いから、それぞれ適した用途や設計思想が異なります。

以下にその違いをまとめてみましょう。

HTCC基板

(High Temperature Co-fired Ceramic)

HTCCは、高温焼成(約1,600℃)によって焼き固められるセラミック基板です。

主にアルミナをベースとし、一般的に導体はモリブデン(Mo)、タングステン(W)といった高融点・高耐食性の金属を使用します。ニッコーのHTCCは白金(Pt)を使用しており、大気中で焼成できるため作りやすい基板です。

- 白金を使うことで電極の酸化を抑えられ、めっき処理も不要

- 高温・高湿・薬品環境に強く、医療・分析・宇宙・プラズマ応用などに好まれる

- 焼結後も機械的強度が高く、気密封止や高真空用途にも適応

とにかく「過酷環境でも壊れない」安心感があるタイプです。

LTCC基板

(Low Temperature Co-fired Ceramic)

LTCCは、低温(約900℃)で焼成できる材料を使用しているのが大きな特長。

導体には銀(Ag)や銀パラジウム(Ag-Pd)を使い、導電性が非常に高いのが魅力です。

- 銀系導体により高周波特性・微細配線に強く、RF回路に適する

- 内蔵抵抗の形成が可能

- 低温焼成のため、一部の電子部品と一体焼成が可能

- 材料にガラスが含まれるため、誘電率が低く、信号伝送にも有利

ただし、導体が酸化しやすく、Ni/Auメッキなどの表面処理が必要になる場合もあります。

※ニッコーのハイセラフィーユ®はこのHTCCに該当し、白金を電極に採用した高信頼性仕様です。

そしてもう一歩踏み込んで考えてみると、HTCC/LTCCのようなセラミック多層基板そのものが持つ優位性は、やはり大きいです。

- 高温でも寸法が変わりにくい「熱安定性」

- 薬品・プラズマ環境下でも劣化しにくい「化学的安定性」

- 水分を通さずガスバリア性に優れる「気密性」

- 焼成時に回路を内部に埋め込める「立体構造の自由度」

- RFや高電圧など特定用途にもフィットしやすい「素材チューニングのしやすさ」

これらはすべて、セラミックという素材を使っているからこそ得られる価値です。

HTCC基板の用途

オゾナイザー

除菌や脱臭に使われるオゾンは電極間に高い電圧をかけて放電することで作られます。絶縁性の高いセラミック基板に電極を形成したHTCC基板はオゾナイザーに適しています。

プラズマ発生装置

プラズマは電気機器、農業・医療分野、半導体製造装置など、幅広い範囲へ応用されています。HTCCはプラズマへの耐久性が高く、プラズマ発生装置の安定動作に貢献します。

医療用途

体内埋め込み型デバイスに関する研究が盛んに行われています。HTCCの構成材料に生体適合の実績のある素材(アルミナ、ジルコニア、白金)を使用し、体内埋め込み型デバイスとしての採用も検討され始めています。

HTCC基板に求められる4つの要素

HTCC(High Temperature Co-fired Ceramic)は、セラミック多層基板の中でも、とくに過酷な環境下での信頼性を重視する用途に選ばれている基板です。

その選ばれる理由は、大きく4つあります。

信頼性

化学的に安定していること。

長期にわたって安定動作するための構造・素材であること。特に医療・宇宙分野では必須。

過酷環境下での使用

薬品、湿度に強い。劣化しないこと。

高温・真空・薬品環境でも変質せず、構造・性能を保てること。

配線が酸化しない

電極が酸化することで電極表面に酸化物が形成されます。

これにより、導電性や耐久性が低下するため、電極が酸化しにくいことが求められます。

プラズマアタックに強い

プラズマ処理によって、材料が損傷したり、劣化したりする現象をプラズマアタックといいます。プラズマ環境下での劣化は、製品寿命を低下させる要因の一つであり、プラズマアタックに強いことが求められます。

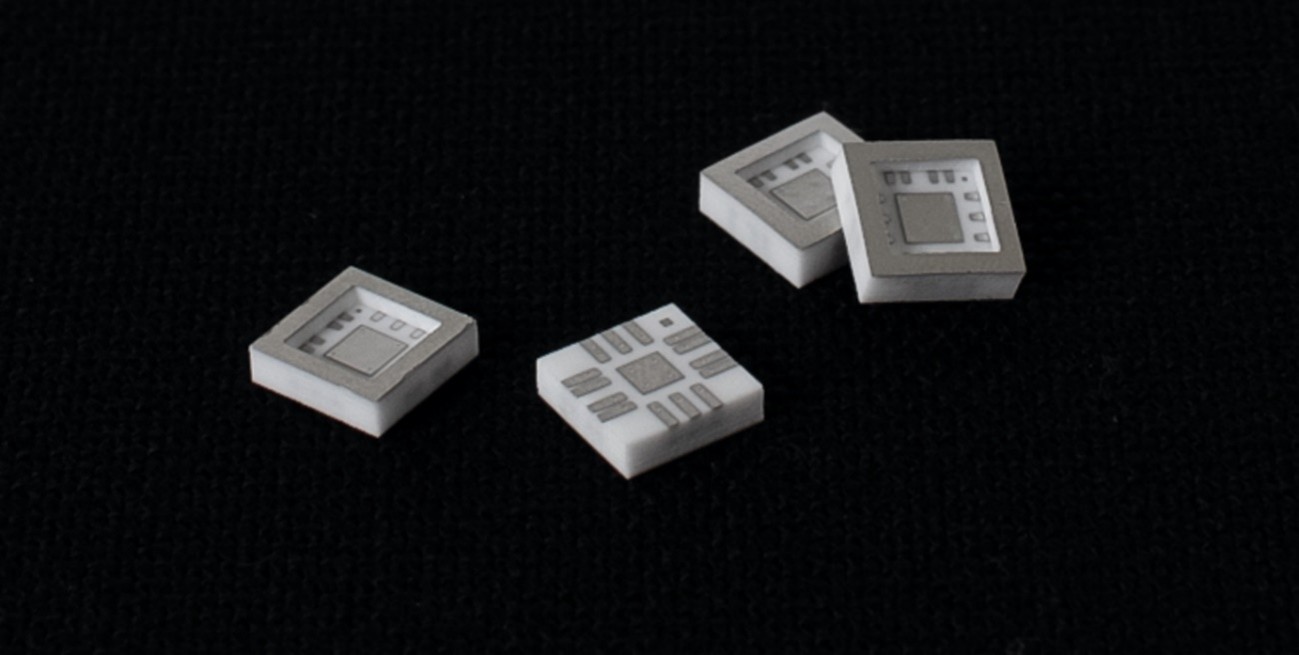

4つの要求を満たすニッコーのHTCC基板「ハイセラフィーユ®」とは

ニッコーが開発した HTCC基板「ハイセラフィーユ®」は、過酷環境下でも安定して使える“頼れる一枚”。研究用途・医療用途・プラズマ応用まで、「その条件でも使える?」に応える実力があります。

【主な特長】

- 白金導体(Pt)を採用:酸化しにくく、めっきレスで使用可能

- アルミナセラミック使用:高耐熱性・耐薬品性に優れ、絶縁性も高い

- 高生体適合性:Ptやセラミックは医療用途でも安心して使える素材

- プラズマ耐性:白金はプラズマ環境下でも安定して動作

- キャビティ・ビア充填対応:省スペース設計や高密度配線にも対応可能

- 少量試作にも対応:大学・研究機関での採用実績もあり

4つの要求を「ハイセラフィーユ®」がクリアしている理由

信頼性

白金電極による「化学的安定性」

HTCCでは一般的にモリブデン(Mo)やタングステン(W)などの導体が使われますが、ニッコーの「ハイセラフィーユ®」では白金(Pt)を使用。 この白金電極の化学的安定性が、HTCCの信頼性をさらに引き上げています。

- 酸化しにくいため、断線のリスクが低い

- めっき工程が不要でめっき起因の不良が起こらない

- プラズマ中でも導体の劣化が起きにくい

- 長期運用でも安定した電気特性を維持

とくにプラズマを扱う環境では、WやMoは酸化して導通不良や断線につながることがありますが、白金ならそうした経年劣化に強く、性能を維持しやすいという強みがあります。

過酷環境下での使用

セラミック素材による「環境耐性の高さ」

ハイセラフィーユ®はアルミナなどの高耐熱セラミックを素材とした構造で、高温で一体焼結されます。この構造によって、以下のような厳しい環境でも安定して使えるという大きなメリットがあります。

- 腐食ガス環境下でも劣化しにくい

- 酸や薬品に対する優れた耐性

- 高温環境(200℃〜)でも性能を維持

- 真空中でもガスの放出が少なく、安定性が高い

セラミック自体が熱や化学的ストレスに非常に強いため、樹脂系のビルドアップ基板では使いにくいプラズマ機器・医療デバイス・高電圧機器といった分野でも、ハイセラフィーユ®は安心して使うことができます。

配線が酸化しない

白金電極による「化学的安定性」

白金電極はほとんど化学反応を起こさない安定した構造をもっており、酸化に非常に強い金属です。

- 酸化しにくく、導電性能が長期間安定

- 断線のリスクが低く、メンテナンス負荷も軽減

- プラズマ環境でも劣化しにくい

- めっき工程が不要で、製造工程もシンプルに

過酷な環境においては「酸化→断線→機能停止」がよくあるトラブルですが、白金ならそうした酸化の心配が少なく、安心して使えるのが大きなメリットです。

プラズマアタックに強い

プラズマ環境に強い:白金はプラズマ環境においても高い耐久性を示します。

- プラズマ環境でも損傷、劣化しにくい

- 製品の長寿命化に貢献

プラズマ中では酸素分子が活性化され、金属との反応性が一気に高まるため、一般的な金属では配線が消失することもあります。しかし、白金はその高い化学的安定性により、プラズマ農業やオゾナイザーなどでも長期使用に耐える性能を発揮します。

ハイセラフィーユ®の詳細資料や試作品について

セラミック多層基板「ハイセラフィーユ®」の特長や優位性がわかる詳細資料

「汎用HTCCでは対応しきれない条件」に応える多層基板

ハイセラフィーユ®は、ニッコー株式会社が独自に開発したHTCCベースのセラミック多層基板です。詳細はダウンロード資料でご紹介しています。

本資料では、

- ハイセラフィーユの材料構成・設計自由度・用途例

- 大学・研究機関での採用事例と評価コメント

- ニッコーのHTCC基板【ハイセラフィーユ】の導入検討ポイント

など、選定・評価に役立つ情報をまとめています。詳細はホワイトペーパーをダウンロードください。

過酷環境でも頼れる1枚。セラミック多層基板〈ハイセラフィーユ®〉の実力

- セラミック多層基板とは?

“厳しい条件”で選ばれるHTCCとハイセラフィーユ® - ハイセラフィーユ®の特長と、HTCCとしての進化ポイント

- ハイセラフィーユ®の用途と課題解決例

- 採用事例のご紹介

- 技術相談・試作対応について

導入事例も一緒にご覧いただけます!

【採用事例】

- プラズマ農業に挑む研究者を支える、白金電極付きセラミック基板

[九州大学大学院 システム情報科学研究院 准教授 奥村 賢直 先生] - 視覚障がいを技術で支える、静かな挑戦。視覚を信号として伝える、新しいルート

[奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構 次世代生体医工学研究室 特任助教 須永 圭紀 先生]

(本記事は2025年7月時点の情報に基づいています)

※今後の改善のため、資料ダウンロード後に所要1分程度の簡単なWebアンケートをご案内します。

ハイセラフィーユ®の試作品(有料)

初めて弊社のHTCC基板を活用される企業さまを対象に、御社で実際に使えるかどうかの評価を行っていただく試作品の製作を承っております。試作品の製作費用は内容によってその都度お見積りいたします。

量産される前の評価としてぜひ試作品をご利用ください。